人間を含めた生物にとって、生きるために重要なものはやはり衣食住であろう。

クマタカは、自前の高級な羽毛を身に付けているから衣の問題はない。食物の量は、生死や繁殖に直接影響する。住み家(営巣環境)が無くなればその地域から姿を消すことになる。食物や営巣環境は、自然に存在するものであって、自ら作り出すものではない。それが人間と野生動物との大きな違いの一つである。

クマタカは、限られた自然環境の中で何とか生き抜いている。獲物となるノウサギやリス・テン・ヤマドリなども近年では生息数が減少し、食物を得るのが大変である。クマタカの狩りの方法は、木の枝に止まって獲物が現れるのを待つ、待ち伏せ型を多く使っている。この方法は、森の国の日本では、かなり有効な方法であるといえる。飛行しながら獲物を探すこともあるが、森林地帯では林床の見通しが悪くあまり効率が良くないのだ。

いずれにしても、獲物はたやすく手に入るわけではないので、生活のほとんどすべての時間を狩りのために費やしている。気持ちよさそうに帆翔している時も、ゆったりと木に止まっている時も、常にその目は獲物を探し続けている。一日中休みなく探し続けても獲物が見つからない日も多い。獲物が捕獲できた時には、満腹以上に食いだめする。獲物がない日には、次の獲物にありつくまで何日も空腹で過ごす。一週間以上も獲物が捕れないこともあるのだ。

ある日、尾根にある大木に止まり、獲物を探すクマタカを見かけた。かれこれもう2時間以上も止まり続けている。夕やみが迫りあたりが薄暗くなり始めた頃、それまで垂直に立っていた姿勢が水平姿勢になり、首を伸ばして何かを凝視している。明らかにその目に獲物を捉えている。獲物となる相手は何か、僕にはまだ見えない。獲物は速いスピードで動いているらしく、クマタカの視線が移動している。20秒ほどの緊迫した状況は非常に長い時間であったように感じられた。

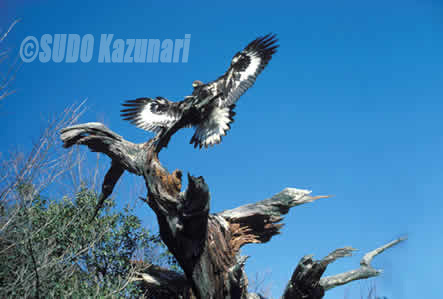

クマタカは、ついにフワッと飛び立ち、翼を半分閉じたまま急降下でスピードを上げている。クマタカの前方に数羽のハトが僕の目に飛び込んできた。クマタカは、前方から来たハトが通り過ぎるのを待って飛び立ち、後方から追いかける戦法をとった。クマタカはハトとの距離をグングンと詰めていった。クマタカがハトに襲いかかった瞬間、暗くなり始めた山の斜面に紛れて見えなくなってしまった。数秒後、数羽のハトが尾根を越えて飛び去るのが見えたが、狩りが成功したかどうか知る術はなかった。

クマタカの獲物は非常にバラエティに富んでいる。小さなものではスズメくらいの小鳥から、大きなものではキツネの幼獣まで様々である。体長70〜80cmもある大型のクマタカが、10cmそこそこの小鳥やネズミまで捕食する敏捷さには驚かされる。

ハトを襲った時に見られたように、クマタカは狩りのための戦術を駆使して、様々な獲物に挑んでいるようだ。獲物となる野生動物が減少している現在では、昔ほど頻繁に獲物を見つけることはできないだろう。クマタカは、様々な動物を獲物とし、狩りの腕を磨くことで、厳しい状況を生き抜いている。